�}�������W���I�I

���u���O�̍X�V�����Ԃ����Ă��܂��܂����B���͌��ݏH�c�������_�Ō��C�ɂ���Ă���܂��B�����N�͂ق���́A���Y1�g���ȉ��ɉ������A�}�������N�i20a�j��10�{�ȏ��2.5ha����Ă��܂��B���Ƃ͂����Ă��}���͐��Y�����͌����Ƃ��čs���Ă���܂���B�ق���̂悤�ȗt�ؗނƈ���āA�ʎ���H�ׂ�}���́A���q���~�����Ƃ�����Ԃ��������Ƃ��Ƃ͌���Ȃ�����ł��B���ǂ����Ă��W���O�����Y�̎}�����H�ׂ����Ƃ������ɐV�������݂��n�߂邱�Ƃɂ��܂����B���q���������o�^�����Ă��������A�}������Ԃ��������Ƃ��ɂ����炩��A�������Ă��������̂ł��B�����āA���q�l����OK���o����Y�n�����ł������������q�l�ɂ��͂�����Ƃ�������ł��B�����̂�����͂��Ѓ��[���ł���������B

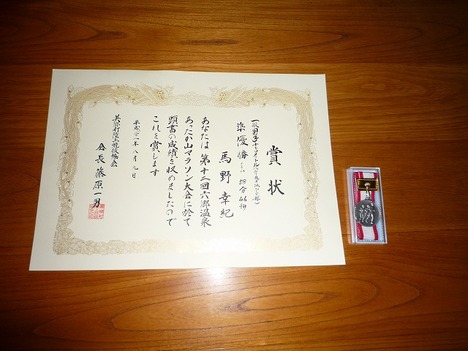

�W���O�����Y�@�������L