�������ւ�i�d�b�Ƃ͂����j

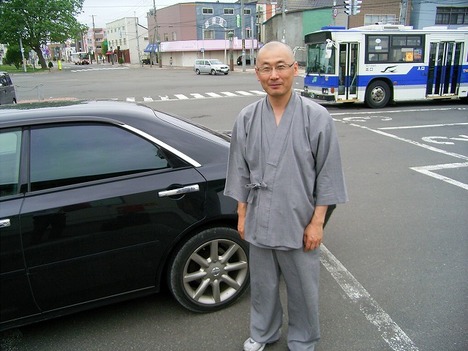

������A�W���O�����Y�̖��F����d�b���������B�v��ʕs�K���d�Ȃ������߁A�A������C�͂��Ȃ������Ƃ̂��ƁB�����āA����܂ł̌o�܂�b���Ă��ꂽ�B

�����F�Ƃ́A�A�����Ƃ�Ȃ��Ȃ��ĂP�����قnjo���Ă����B�E�C��U��i���Ĉ���ݏo���Ă��ꂽ���ƂɊ��ӂ���Ƌ��Ɋ������C�������N���Ă����B

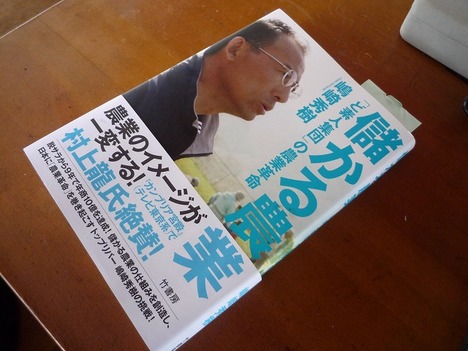

�����������A�_�ƌ���ł̊������J�n���Ă����̂��ƁA�g���̑傫�ȍ\���I�ω����@�ɁA�N���̂��Ƃ����߂Ă��܂����o�܂�����B���ꂩ��X�N�A���S�������N���̔��������݂̓[���B�܂������̋@��ɊJ�n�ł�����Ǝv�����A���ݖ����Ƀ[���X�V���B

���������������ł��A�����Ƃ͊W�Ȃ��Ɉ�r�ɔN��������������X������B���̐S�ӋC�Ɋ������鎟��ł���B

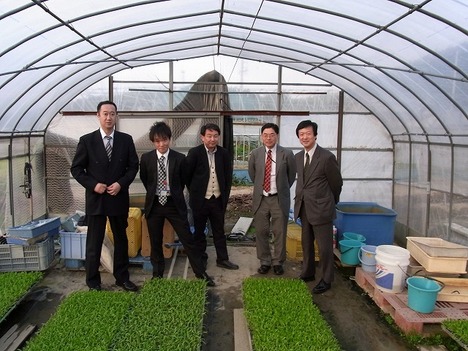

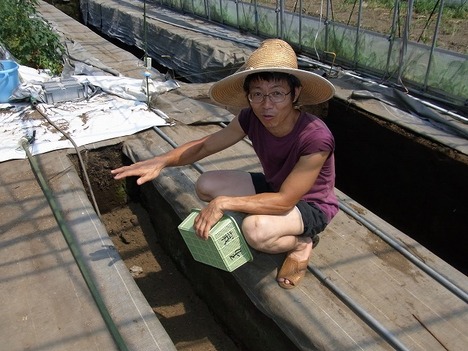

�����[���A�x�R�̓���N�A�����̏����N�A���m�͕̉ӌN�A�H�c�̔��R����A�a�̎R�̉ԓc����A�ɉ�̑O�c����A�R�`���͌��C�ɂ���Ă܂��`�I�I